Алихан родился уже «с обрезанным пенисом и пупком, а язык прорезался лишь к 6 годам», — утверждал в своих рукописных воспоминаниях Смахан торе Букейхан о своем легендарном старшем брате.

Алихан родился уже «с обрезанным пенисом и пупком, а язык прорезался лишь к 6 годам», — утверждал в своих рукописных воспоминаниях Смахан торе Букейхан о своем легендарном старшем брате.

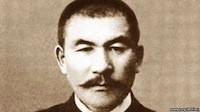

АЛИХАН РОДИЛСЯ НЕОБЫЧНЫМ МАЛЬЧИКОМ

Часть ІІ.

Здесь стоит ли подозревать автора воспоминаний в мистификации или идеализации образа родного старшего брата, если вспомнить, что согласно одной широко распространенной легенде, в том числе дошедшей до нас и в письменной форме, далекий предок Алихана, Тимуджин-Чингиз хан, будущий потряситель вселенной и основатель рода торе-султанов [чингизидов], родился «с комочком запекшейся крови в кулачке». Если эта легенда служила как бы признаком предначертанной судьбы Тимуджина, которому в недалеком будущем предстояло покорить весь мир и создать величайшую империю во всей истории человечества, то необычное явление, обнаруженное при появлении Алихана на свет, видимо, тоже должно было служить признаком его предначертанной судьбы, на долю которого выпадет историческая ответственность за освобождение своего народа от колониальной зависимости и гнета, восстановление национальной государственности, утерянней без каких-либо видимых признаков сопротивления.

И вероятнее всего Смахан торе просто передает в своихъ воспоминаниях в точности рассказы, услышанные им от родной матери Бегим ханум в более поздний период, когда старший сын уже стал живой легендой в устах простого народа как борец за права и национальные интересы всех казахов, опора и лидер всей нации. При этом надо учесть тот факт, что Смахан был значительно младше Алихана, родившись пятым ребенком в семье, в чем убедимся чуть позже, и знать о раннем детстве своего старшего брата, тем более воспитанного у деда Мырзатая, он мог узнать лишь из рассказов как самых близких в лице отца и матери, так и других родных и близких.

Кроме того в своих рукописных воспоминаниях Смахана торе часто опирается не столько на собственные свидетельства о тех или иных фактах и событиях из дальнейшей жизни Алихана, сколько приводит рассказы, свидетельства, мнения многочисленных очевидцев – родных, близких, друзей, соратников А.Букейхана. К тому же из всех родных и близких, а также из соратников по движению Алаш и правительству Алаш-Орда, оставил наиболее подробные письменные воспоминания о нем один лишь Смахан торе, за исключением, например, из числа бывших соратников А.Ермекова, К.Кеменгерова, из казахских советских деятелей 1930‑х годов С.Сейфуллина и других.

Если в романе-эссе С.Сейфуллина «Тар жол, тайғақ кешу» [букв. «Тернистый путь»] описывается известные исторические события 1917–1926 годов, которые подаются с субъективной точки зрения автора, то в воспоминаниях А.Ермекова отражены в основном события начала строительства Советского Казахстана, особенно его встречи и переговоры с В.Лениным. По сведениям известного карагандинского журналиста Ж.Бектурова, ныне покойного, рукописные воспоминания А.Ермекова хранились в личных архивах его родного сына, М.Ермекова, и казахского советского писателя Г.Мусрепова. Как утверждал Ж.Бектуров в одной своей статье, опубликованной в 1989 году в карагандинской газете «Орталық Қазақстан», а затем изданной книге «Енеден ерте айырылған төл секілді…», в свое время Г.Мусрепов решительно возразил против публикации воспоминаний А.Ермекова, заявив, что «еще не время». Но в своей статье Ж.Бектуров все же привел небольшую цитату из них, касающейся эпизода переговоров казахской делегации с В.Лениным по вопросу определения границ Казахстана и России.

Все же наибольшую ценность представляют именно воспоминания С.Букейхана. Потому что в них приводятся бесценные сведения, которые в силу известных обстоятельств, нигде не зафиксированы. Например, о семье, родных и близких А.Букейхана, о его личной жизни – супруге и детях; о его взаимоотношениях с близкими, друзьями и соратниками; о его характере, привычках и привязанностях. Представляет безусловный интерес также сведения о родном отце, матери, о далеких и близких предках А.Букейхана, а также о той атмосфере, в которой воспитывался и вырос будущий лидер нации.

Итак, по воспоминаниям Смахана торе, Алихан рос физически крепким, драчливым, упрямым, непослушным и своенравным мальчиком. В этом, по всей видимости, проявилось влияние деда султана Мырзатая, у которого воспитывался практически со дня рождения. Поэтому родного отца он называл «Кесекем» [как объясняет автор воспоминаний, при появлении своего отца, Алихан не признавал его, спрашивая: «кто это?» — «кісі кім?» и повзрослев стал по привычке называть «Кесекем»], а родную маму – «Бежекем» [Бегим]. Дед Мырзатай дожил 93 лет, утверждает автор воспоминаний.

По свидетельству Смахана торе, их отец Нурмухамед происходил из знатной ветви чингизидов в лице Букея, одного из последних чингизидов, официально занимавших трон хана, сына популярного в степях султана «Кокжала» Барака. От Букея родился султан Батыр, от него Мырзатай, от Мырзатая – Нурмухамед.

Нурмухамед, которого в народе называли Мукан торе, был образованным человеком своего времени, стремившимся всем своим детям дать хорошо образование. Пользовался авторитетом и достаточным влиянием на своих сородичей. Был крепким хозяином, но не слыл богатым. Для обучения своих детей средств не жалел. Занимался земледелием на родовых землях, имел небольшую мельницу и немного скота. Увлекался традиционной казахской охотой: держал охотничих птиц и собак.

Мать Алихана, Бегим, уважительно именуемая в народе Бегим ханум, также происходила от знаменитого в степях батыра Мамая из знатного рода тобыкты. Родная сестра Бегим ханум, Бошантай, была женой Худайберды, старшего сына Кунанбая — отца поэта-мыслителя Абая. То есть Алихан приходится достаточно близким родственником великого поэта по линии своей матери. Возможно еще и этим объясняется его близкие дружеские отношения с сыном и племянниками поэта – Туралом Абайулы, Шакаримом Худайбердыулы и Какитаем Искакулы, с именами которых мы еще не раз столкнемся в ходе этого повествования.

Бегим ханум, по свидетельству ее сына Смахана торе, была поистине благородной женщиной, бескорыстно помогавшей неимущим семьям чем только могла, привлекая их к работе по хозяйству. Владела мусульманской грамотой, что было еще редкостью среди казахских женщин того времени, чему бесплатно обучала детей-сирот из окрестных аулов.

Чета Нурмухамеда и Бегим ханум воспитала 5 сыновей и одну дочь. Первенцем в семье был Алихан, родившийся 5 марта 1866 года в родовом имении в Кызыларай, расположенном на берегу реки Токраун, Токраунской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области, ныне Актогайский район Карагандинской области. После него родились Азихан, дочь Нурбек, снова сыновья Таттихан, Смахан и Базылхан.

Алихан, как подобает отпрыску традиционных казахских ханов – торе-султанов, рос гордым, смелым, уж больно самостоятельным и с особенным чувством справедливости и чести. В раннем детстве любил играть в домики. Повзрослев на дух не переносил всяких там баксы (шаманов), гадалок и предсказателей, называя их прямо в лицо «лжецами». Те, в свою очередь, оправдывались, говоря, что, «когда Алихан приходит, демоны разбегаются». Среди своих сверстников выделялся остроумием, умением рассказывать смешные истории.

Чувство справедливости, забота о бедных и слабых в нем проявляется еще в юном возрасте. Например, выиграв у своих сверстников все их асыки (маслы), непременно возвращал их; когда качались на алтыбакане (качели) или играли в айголек (национальная молодежная игра), сверстников и более старших, но заносчивых юношей и девушек юный Алихан резко одергивал. Здесь нельзя не заметить, что в поведении еще юного Алихана ярко проявляется все признаки лидера, вождя.

При очередной кочевке помогал бедным соседям, особенно женщинам с детьми, вдовам загрузить домашний скарб на верблюд или арбу и выгрузить, старушкам – поднять их юрты, в новом поселении копал колодец. На летних и зимних каникулах в период учебы в Каркаралинске, он пас и гонял весь аульный скот на водопой, тем самым давая возможность чабанам и пастухам отдохнуть, говоря им: «Сегодня выспись».

ДРАКА В СТЕНАХ УЧИЛИЩА С БОЕВИМ КЛИЧЕМ «БУКЕЙ! БУКЕЙ!»

При достижении Алиханом 7 лет отец определил его на учебу к мулле Зарифу или Зариеву в Каркаралы [в то время Каркаралинск]. Об этом писал в своих воспоминаниях Смахан торе. По сведениям дореволюционного «Нового энциклопедического словаря», членом редакционной коллегии которого с 1908 по 1917 годы состоял сам А.Н.Букейхан, он учился «в медресе». После окончания, Алихан поступает в Каркаралинскую начальную русско-казахскую школу.

В то время начальная русско-казахская школа имела четырехлетний курс обучения. После ее окончания Алихан поступает в Каркаралинское ремесленное училище, с продолжительностью также в четыре года.

Но в период обучения в этом училище с ним произошел весьма примечательный, характерный на тот момент случай, который, по всей вероятности, сыграл определяющое влияние на всю его дальнейшую жизнь и деятельность. Характерный потому, что в 1880‑х годах казахские земли еще не были признаны собственностью русского государства, но политико-административная реформа колониальных властей 1867 и 1868 годов привела к резкому ослаблению влияния и власти степной аристократии, родовых вождей, народных биев и торе-султанов (чингизидов), а казахские степи уже вовсю стали объектом переселенческой колонизации казаками и беглыми русскими крестьянами. И стычки, порой кровавые столкновения между казахами, истинными хозяевами этих земель, и переселенцами за пастбища, покосы, зимовки или родовые земли коренных жителей стали обычным явлением во всех уголках Степного казахского края. В конечном итоге подобные споры, нередко и кровавые столкновения, все чаще и чаще стали решатся исключительно в пользу пришельцев. Благодаря чему казаки и русские крестьяне-переселенцы становились все наглее и увереннее, нежели коренние жители края. Не был исключением и случай в училище, где учился Алихан.

Это, на первый взгляд, была банальная драка между учащимися. Но драка носила явно межнациональный характер – между казахскими и русскими учениками ремесленного училища. Нетрудно угадать, что истинной причиной стычки стала издевательское поведение юных потомков переселенцев. В результате казахские учащиеся, не сложно предположить, под предводительством Алихана бросились в драку с характерным для его рода боевым кличем «Букей! Букей!». Любопытно, что несколько лет спустя Алихан заявит, что его действительная фамилия не Нурмухамедов, а «Букей-Ханов», а еще позднее он опубликует переписку хана Средней Казахской орды Букея и его потомков. Видимо, это имя для Алихана имело очень большое значение. Какое именно значение? Об этом мы узнаем в одном из последующих глав.

Эта драка, возможно, не имела бы каких-то последствий, если бы одним из пострадавших учащихся не оказался отпрыск русского чиновника. Дело учащегося ремесленного училища Алихана Нурмухамедова, как зачинщика драки, дошло до суда. Дело рассматривал судья некий Акимов. Но не менее удивительное в том, что ему удается избежать судебного наказания не без помощи другого русского чиновника, врача по образованию, с сыном которого он дружил в училище. Спасательным кругом для него оказался тот факт, что в ходе судебного разбирательстве годом его рождения был указан не 1866 год, а 1870, и он по возрасту не подлежал к реальному судебному наказанию. Но, по утверждению Смахана торе, приговорен к отчислению из училища. В дальнейшем вся путаница с действительной датой рождения Алихана, вполне возможно, стартовала именно с этого судебного процесса. К примеру, во всех аттестатах, выданных Алихану в ремесленном училище, Омском техническом училище и Лестном институте в С.-Петербурге, а также в 1906 году, когда А.Букейхан баллотировался в депутаты І‑й Государственной думы,и в декабре 1907 года, когда в Особом присутствии С‑Петербургского окружного суда рассматривалось дело 180 бывших депутатов-подписантов «Выборгского воззвания», в качестве даты рождения А.Букейхана фигурировал 1870 год.В своих воспоминаниях Смахан торе называет 1865 год, по данным «Нового энциклопедического словаря» Ф.Брокгауза и И.Ефрона – 1869 год.И лишь в июле 1937 года, в «анкете арестованного», сам А.Букейхан датой своего рождения указал 5 марта 1866 года.

Так был ли Алихан действительно отчислен из Каркаралинского ремесленного училища за драку, как утверждал Смахан торе, или же восстановлен позже, неизвестно. Но очевидно, что он его успешно окончил, о чем свидетельствует документ, обнаруженный в 1992 году в ГА омской области. Этим документом является свидетельство, выданное Алихану Каркаралинским уездным начальником об окончании ремесленного училища вместе с аттестатом, в котором собственно говорится: «Сын султана Каркаралинского уезда Токраунской волости, Алихан Нурмухамедов… воспитывался в Каркаралинской казахской школе с 16 сентября 1879 года по 16 июня 1886 года, …по окончательном испытании учеников Каркаралинского трехклассного училища, бывшем в июне месце 1886 года, получил аттестат об успехах в предметах курса городского училища… Во время пребывания в Казахской школе, он, Нурмухамедов, с успехом обучался сапожному мастерству и может заниматься этим ремеслом самостоятельно».

АЛИХАН ПОД ОПЕКОЙ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА Г.КОЛПАКОВСКОГО

Алихан провел в Каркаралы около 12 лет. Но чуть более месяц спустя он был зачислен пансионером в Омское техническое училище. Его поступлению в ОТУ содействовал ни больше ни меньше лично Степной генерал-губернатор Герасим Колпаковский. Это утверждение родных и близких Алихана очень близко к истине. Это косвенно потверждается и тем фактом, что позднее сам Алихан несколько своих публикаций посвятил именно Колпаковскому. Хотя, нужно затметить, что в этих статьях Алихан о периоде правления Г.Колпаковского Степным краем и о его личности отзывался, мягко говоря, не очень лестно. Например, в передовице газеты «Иртыш» от 10 октября 1906 года, он напомнил об одной печальной практике, введенной в казахской степи как раз генералом Колпаковским: «Приоритет установления ответственности третьих лиц принадлежит… бывшему степному генерал-губернатору Колпаковскому. Прошло уже 20 лет, как им издан циркуляр, на основании которого казахский аул несет ответственность за краденный на его территории скот… Таким образом тот возврат наших правителей к практике диких предков, мстивших семье, роду, племени, действует в казахской степи, как правовая норма, уже 20 с лишком лет».

В статье «К поездке господина генерал-губернатора», опубликованной также в «Иртышъ» чуть ранее, «Сын степей» подробно осветил еще одну сторону деятельности Колпаковского в должности степного генерал-губернатора:

«Сведущие лица отлично знают: во что обходилась казахскому населению поездка по степи генерал-губернатора. Особенной торжественностью и жестокостью для казахов отличались поездки Колпаковского, которого всегда сопровождал господин Лосевский [чиновник по особым поручениям. Прим. автора].

Колпаковский ездил в сопровождении 5–6 тарантасов, не считая его тарантаса-вагона, в который в два ряда запрягали 6 лошадей. На каждом станке выставлялось по 100 и более лошадей. Число станков определялось, как производное с расстояния и скорости, с которой Колпаковский и Лосевкий проезжали по казахской степи… При этом через всю казахскую степь поезд генерал-губернатора сопровождала сотенная толпа верховых казахов, состоящая из управителей, старшин и их прислуги. …В упомянутой поездке Колпаковскаго, его дождались казахи только в июне, т.е. сотни казахов с тысячами лошадей в течение трех месяцев жили в степи, вдали от своего хозяйства, на военном положении, в тревоге, каждый день ожидая нашествия «любимого» начальства.

На официальный вопрос Колпаковского, как казахи поживают, один молодой управитель откровенно заявил, что казахам было бы лучше, если бы начальство не заставляло их ждать его по несколько месяцев. Смельчак был отправлен в каталажку с угрозой ссылки… С тех пор вся степъ знает, как надо отвечать генерал-губернатору…».

Между тем, не исключено, что в ходе одной из таких поездок Колпаковский побывал в Каркаралы, где навестил и местное ремесленное училище. Описание этого эпизода мы находим и в воспоминаниях Смахана торе, и рассказах племянника лидера Алаш Р.Букейханова. Краткая суть эпизода в следующем.

При знакомстве с педагогами и учащимися учебного заведения, высокий гость неожиданно обратился к выстроившимся в одну шеренгу ученикам с вопросом: Сколько раз прокрутилось одно колесо его кареты-тарантантаса между Омском и Каркаралы, проехав 760 верстов?

Вопрос оказался столь неожиданным и сложным, что были озадачаны и сами учителя, а ученики буквально замерли на месте, ожидая чего-то ужасного. Также неожиданно из их шеренги вперед выходит невысокого для своих лет роста, но крепкого телосложения мальчик, на ходу снимая с пояса ремень и, подойдя к тарантасу генерал-губернатора, ремнем измеряет диаметр колеса и тут же, присев на корточки, прямо на земле начинает что-то вычислять. Напряженное ожидание всех присутствующих, включая самого Колпаковского, которым эти считанные минуты показались чуть ли не вечностью, оказалось не напрасным. Вскоре, быстро закончив свои вычисления, подойдя к высокому гостю и глядя ему прямо в лицо, мальчик непринужденным юношеском голосом отчеканил свой ответ на его, казалось бы, архисложный вопрос. Пораженный не столько чрезвычайной смелостью туземного юноши, сколько его сообразительностью и математическими способностьями, генерал-губернатор Г.Колпаковский немедленно дал распоряжение директору училища и уездному начальнику, сопровождавшему его в поездке в Каракаралы, отправить одаренного мальчика в Омское техническое училище после окончания учебы в ремесленном училище.

Имеются все основания полагать, что этот эпизод относится к 1882–1883 годам, когда Алихан обучался в ремесленном училище. На это указывает еще ряд исторических фактов. Например, после образования в 1882 году Степного генерал-губернаторства Г.Колпаковский был назначен первым степным генерал-губернатором и командующим войсками Омского военного округа. Омское техническое училище (ОТУ) было также открыто в 1882 году т.н. «высочайшим указом» императора России с целью подготовки низших технических кадров для строящейся в то время Сибирской железной дороги. Вполне естественно, что только открывшееся Омское техническое училище в первое время испытывало трудности в наборе учащихся. И не исключено, только что назначенный наместник колониального императора в степном казахском крае в лице Г.Колпаковского видел свою первостепенную задачу как раз в содействии ОТУ в наборе необходимого количества учеников.

Что касается ОТУ, то четырехгодичный курс нового учебного заведения, наряду с традиционными предметами как русский язык, литература и русская история, предлагал достаточно сложные дисциплины, например, как теоретическая механика, кинематика, подъемные машины, насосы и т.д.

Алихан, обучавшийся в ОТУ в 1986–1890 годах с проживанием в пансионате [интернате] училища, на досуге больше внимания уделяет чтению произведений современной русской, западной, а также античной и восточной литературы. Его еще больше интересовала история своего народа, его самобытная культура, обычаи и традиции. Проводя все каникулярное время в родном ауле и Каркаралинском уезде, он усердно наблюдает и изучает повседневную жизнь, быт и хозяйственный уклад своих соплеменников казахов в условиях колониальной зависимости, его стремления и чаяния, настроение и взаимоотношение своего народа с пришлой, но господствущей нацией – русскими колонизаторами. Он все чаще и чаще становится свидетелем событий, когда представители колониальной администрации насильственно отбирали у казахов наиболее плодородные, удобные для земледелия и посевов участки казахских земель, под выдуманным предлогом «для государственных нужд» отбирались родовые пастбища, покосы, водопои для скота, зимовки и жайляу. Самые лакомые куски казахских земель отбирались, изымались в пользу царской казны или для распределения русским крестьянам-переселенцам несмотря на наличие в этих просторах могил предков казахов и родовых склепов. Все это происходило в грубое нарушение законов и положений, принятых самой колониальной империей и основано лишь на право сильного.

Произвол и насилие над коренным и мирным населением казахских степей творили не только наместники колониального императора в лице генерал-губернатора, уездных начальников и чиновников переселенческого управления, но и рядовые казаки, служившие основным орудием колониального захвата и произвола Казахстана, а также простые русские крестьяне-переселенцы. Они без всякого повода и законности отбирали у казахов еще и скот. Свидетелем одного из таких эпизодов стал Алихан, когда приезжал в родной уезд из Омска на каникулы.

На пути в родной аул он встретил русского пастуха, гонявшего отару овец в более чем 100 голов. Когда он поинтересовался, кому принадлежит эта отара, то услышал в ответ: — Моему начальнику.

- Кто твой начальник?

- Костя.

- Где он?

- Да вот он идет, — ответил пастух указав рукой на человека, идущего вслед за ним.

Начальником пастуха оказался каркаралинский казак по имени Костя [Константин], на груди которого красовался значок «стражник». Подробно расспросив его, Алихан выяснил, что стражник всю эту отару собрал в нескольких казахских аулах из родов Керней и Шубыртпалы в Карсон-Карагайской волости. Но причину того, почему отобрал овец у хозяев, стражник Костя не смог обосновать. В ответ Алихан избил стражника и заставил его вернуть овец своим прежним хозяевам, казахам.

Это был один из редких, единичных случаев, когда очередной конфликт, возникший между казахами, коренными жителями и владельцами этих земель, и переселенцами разрешался в пользу первых. И только благодаря беспримерно смелому вмешательству образованного по-русски казаха, как Алихан.

Мало того беспорядочный, варварский отъем и захват лучших земель у казахов неминуемо порождал нехватку пастбищ, покосов и водопоев для самих казахов, ведущих традиционное кочевое скотоводческое хозяйство, и водных источников для полива посевов как для самих казахов, занимавшихся земледелием, так и для переселенцев-крестьян. Ярким примером подобных явлений может послужить статья «Движение переселенцев в Акмолинскую область за 1906 год» за подписью «Наблюдатель» [один из псевдонимов А.Букейхана. Прим. автора], опубликованная в 1906 году в газете «Иртыш»: «Небывалый наплыв переселенцев… былъ создан искусственно и явился продуктом особых взглядов правительства на аграрный вопрос в России. Признав переселение… чуть ли не единственным средством в решении острого аграрного вопроса, наша мудрая бюрократия стала… распространять в губерниях, отличающихся наибольшим малоземельем, открытую ею, в разрешении аграрного вопроса, Америку.

Что же удивительнаго после этого, что изголодавшееся и изверившееся в возможность получить землю крестьянство поддалось на удочку местных администраторов и массами, напоминающими великое переселение народов, повалило на новые места. Самовольный захват переселенцами казахских земель уже привел к неизбежным кровавым столкновениям переселенцев с казахами. Этого рода столкновения уже имели место в Кокчетавском, Петропавловском, Акмолинском и Омском уездах. В Петропавловском уезде сражение между переселенцами и казахами за земли дало несколько человек убитых и около сотни израненных и изувеченных».

Из-за чего конфликты, порой кровавые столкновение не только между казахами и переселенцами, но и между самими казахами, становились обычным явлением. При очередном приезде в свой аул, Алихан стал невольным участником подобного столкновения с соседним казахским аулом за поливной канал. В этом столкновении он получил травму в голову, шрам от которого останется на всю жизнь.

АЛИХАН ПУБЛИЦИСТ: «КАЗАХИ – БЕСПЕЧНЫЕ СЫНЫ СТЕПЕЙ, ЛЮБИТЕЛИ ПРИВОЛЬНОЙ ЖИЗНИ…».

Как было отмечено выше, в годы учебы в ОТУ, Алихан интересуется темой истории своего народа, особенно теми исторческими событиями и предпосылками, которые привели многомиллионный казахский народ к потере национальной государственности и попал в колониальную зависимость. Своими наблюдениями и выводами, в основном критического характера, он впервые начал делиться с читателями на страницах газеты «Особое прибавление к «Акмолинским областным ведомостям» и ее приложении на казахском языке, как «Дала уалаятының газеті», одного из первых периодических изданий на казахском языке.

В течение 1889 года начинающий публицист опубликовал на казахском и русском языках всего 18 статей и заметок. Тематика его публикаций была достаточно широкой. Но с первых же статей он подвергает безжалостной критике все пороки казахского общества и их носителей в лице невежественных мулл, волостных управителей и старшин, продажных поэтов и образованных казахов, обслуживающих прихоти богатых в их бесчеловечном угнетении собственного народа. В этом критическом взгляде молодого Алихана на повседневный быт своего народа, невежество мулл, безжалостный гнет и обман простого народа баями и волостными управителями, мы обнаружим органичное созвучие, полное сходство с мнением и точкой зрения поэта-мыслителя Абая Кунунбайулы, которые отражены в его многочисленных стихах и словах-назиданиях. В этом нет ничего удивительного если иметь в виду, что некоторые стихи великого поэта были впервые опубликованы в номерах той же газеты «Особое прибавление к «Акмолинским областным ведомостям» еще при его жизни, как в переводе на русский язык, так и в оригинале, причем именно по инициативе и с подачи именно Алихана.

«Муллой называютъ себя почти всякий малограмотный казах (киргиз) или беглец-татарин или таджик. Эти люди крайне невежи, полны суевериями, предрассудками, что всецело переходятъ к казаху, и без того суеверному, как человек в детстве своего духовного развития, делает его рабом всякого простого явления… Казах, мало-мальски читающий «Коран», но не понимающий его, потому что он написан на арабском языке, считаетъ себя муллой, потом признают его все казахи. В большинстве случаев, такой мулла не умеетъ писать, даже неграмотно, а если пишет, то на позор грамматике. Какой пример даст казахскому народу такой мулла своею жизнью, поступками – сам, полный пороками, недостойный звания «муллы».

Есть ли хоть один несчастный казах, в бедствии которого не были бы виновниками «хорошие казахи» с муллой!» – писал Алихан в первой своей статье «Мулла в К‑ском уезде».

В статье «Из жизни казахских должностных лиц К‑ского уезда [Каркаралинского уезда. Прим. автора]», автор приводит конкретный пример безнравственности и низкой морали не только у священнослужителей в казахских степях, но и у казахских баев, которые, путем подкупа уездных начальников, стали волостными управителями и с целью безжалостного грабежа простого народа и бедняков, потворствовали лживым муллам и ходжам. Их поступки Алихан называет «безобразием» и «откровенной насмешкой над религией — исламом».

В «Письме в редакцию» Алихан создает собирательный образ казахских баев-волостных – Зулымбая Карымбаева (Жестокий или Зловредный Толстопуз), а также несчастных бедняков – Мусафира Бейшарина (Насчастный Бедолага). Волостных, писарей и толмачей, знающих русскую грамоту, он считает «негодяями» и «уродами общества». Причем Алихан имел реальных прототипов этих образов как по всем бескрайним степям, так и в родном Каркаралинском уезде, Токраунской волости и ауле: «Бедные казахи, отчасти смирные, не имеющие представителей в сфере слущажих, бывают обременены, тогда как плутовые, богатые и должностные казахи ничего не платят. Кто пожелает удостовериться в справедливости наших слов, тот может взять у письмоводителя в волости посемейный список и заглянуть в любую страницу, где вероятно, найдет какого-то Зулымбая Карымбаева, за которым записано 15 лошадей, 100 баранов, хотя он имеет 300 лошадей, 700 баранов, и Мусафира Бейшарина, который в списке имеет 50 баранов, 5 лошадей, хотя он гол, как прадед Адам».

В статье «Фельетон» он обрисовал привычный образ волостного управителя, с которым лично столкнулся в Каркаралы в дни каникул: «Управитель был одним из тех многих сынов степей, которые гордятся своим животом, важной походкой, вкусным кумысом и прочей мелочью. В самом деле,выбирая его на должность, казахи не раз говорили, что он как есть управитель: непомерно толст, ленив, горд, богат, волокита и т.д.».

Как и поэт Абай, Алихан был безжалостен и к казахским поэтам, которые, по его мнению, «которые в устах расточителей похвал возносились до справедливых, честных мужей истории, хотя это совершенно не соответствовало качествам воспеваемой личности». Теперь молодые акыны продолжаютъ «дело» своих предшественников. Разве это не печально? – задается вопросом молодой Алихан.

О своих образованных по-русски сверстниках, которые предпочли не службу в интересах простого народа, а собственное благополучие, оказывая услуги баям и волостным управителям, Алихан пишет следующее: «На родном их языке выходит газета, а те молчат и находят, что лучше быть грабителями каравана, мелкими адвокатами, но не сотрудниками общественнаго дела. Благодари, казах, своих достойных сыновей, увеличивающих твои тяготы! Приедет фельдшер: режь барана, ставь юрту, удовлетворяй его животные прихоти…».

В очередной публикации автор уже нещадно критикует самих казахов в целом за их отсталый быт, беспечную ментальность и низкий уровень хозяйства: «Казахи – беспечные сыны степей, любители привольной жизни, пока не заставила нужда времени, не думаютъ о трудовой жизни и довольствовались только тем, что давало скотоводство, …ни один казах до сих пор не думал об искусственном улучшении своего скота; испокон веков, что казах наследовал от отца, то переходил к сыну».

23-летний Алихан с большим сожалением констатирует отстутствие в родном обществе современной культуры, морали и этики. Казахское общество, считал он, поражено культом наживы за счет безграмотной массы народа, межродовой борьбой за власть волостных, барантой (похищение скота), безжалостным гнетом богатыми и сильными более бедных и слабых: «Странно, иногда у нас в степи совершаются поступки прошедших веков, существуют понятия «сильный человек» и «сильный род» и т.д., как будто мы не имеем ни законов, ни власти, и живём среди дикарей! Большой род покушается на собственность слабого!».

В те годы казахов, на взгляд Алихана, угнетали сразу с трех сторон – баи, пришлые невежественные муллы и колониальные власти.

В то же время Алихан и не думал, что «казах только способен лежать на боку «байбаком» да лениться». «Он здоров и на поле труда! Расшевелите только его, он сделает вам все», – призывает молодой Алихан. Он был убежден, что казахи – талантливый народ, которому нужно дать образование: «Казахская степь… наверное не в дальнем будущем достигнет некоторого успеха на пути цивилизации, как народ, одаренный от природы умом, способностью».

В ряде статьи Алихана, опубликованных в том же 1889 году, ярко проявилось его уважение и искренняя гордость самобытной культурой и духовными ценностями, лучшими образцами устного творчества своего народа, его развитой поэзией и устной литературой. Например, в статье «Письмо в редакцию» он отмечал: «У казахского народа есть своя поэзия. Кто не знает казахских акынов Чуртанбая, Чуже, Орынбая, Найман балу, Чернияза, Кунанбая и др. Нужно ли казаху доказывать силу слова этих певцов? Вспомним Чернияза, которого судьба решилась его словом; Чуже, который брал подарки от Карымбаев – скряг».

К положительным особенностям культуры своего народа Алихан относил старый добрый обычай как «жылу» — помощь пострадавшим от случайных бедствий, и гостеприймство, которые, правда, искажены теперь до неузнаваемости. «В настоящее время, — не без сожаления констатировал Алихан, — на добрый прием может рассчитывать только богато одетый, блестящий серебром на конском уборе… За то сколько тут фальши, лицемерия, обмана, лжи – чего не допускало гостеприймство в своем первобытном принципе, выставлявшем высшее благородное достоинство казахского народа. Оно в начале служило помощью своему ближнему в минуты страдания, лишений, несчастий, совершалось без задней мысли, без узкой расчетливости угодить значительному лицу, завоевать на всякий случай его расположение, детски наивно, что придавало ему истинный блеск чего-то хорошего, высокого и, наконец, искреннюю благодарность путников, которые, расставались с хозяевами, как со своими! Теперь гость обманывает хозяина, хозяин его».

«МОЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ФАМИЛИЯ… БУКЕЙ-ХАНОВ!»

В годы учебы в ОТУ Алихан также наблюдал за процессом постепенного перехода казахов к оседлому образу жизни и земледельческому хозяйству. Правда, он не скрывает своего разочарования тем фактом, что казахи возделивают пахотные земли «самым первобытным способом». Об этом он подробно напишет в статье «О земледелии в Токраунской, Котан-Булакской и Западно-Балхашской волостях Каркаралинского уезда»: «Новые бедняки, презиравшие прежде всякий труд, принялись за земледелие, расположившись по берегам реки Токраун, где тотчас же стали проводить каналы – тоганы и образовали оседлое общество, известное под именем «джатаки».

Не думайте, что казах только способен лежать на боку «байбаком» да лениться – он здоров и на поле труда! Расшевелите только его, он сделает вам все!».

Как мы видим, в этой своей статье Алихана проявляется его безграничную любовь к простому народу и земле своих предков. И эта любовь определит его будущую профессию, но не техника Сибирской железной дороги. В 1890 году, когда подошло время выпуска, он «изъявил желание» поступить в С.-Петербургский императорский лесной институт, в связи с чем директор ОТУ Н.Доброхотов в письме от 26 апреля того же года ходатайствовал перед Каркаралинским уездным начальником «продолжать выдавать Алихану Нурмухамедову стипендии казахских обществ в размере 200 рублей», ибо, по утверждению автора письма, «поступление вышеозначенного воспитанника Нурмухамедова в высшее учбеное заведение крайне желательно в виду весьма отличных успехов и способностей… и безупречного его поведения».

В мае 1890 года, накануне выдачи ему аттестата об окончании ОТУ, Алихан снова обращается к Н.Доброхотову с заявлением о том, что «действительная его фамилия не Нурмухамедов, а Букейханов».

Получив аттестат с отличием, а также рекомендательное письмо директора ОТУ Н.Доброхотова на имя профессора И.Бородина, декана экономического факультета С.-Петербургского лесного института (это письмо ожидало его в канцелярии генерал-губернатора Степного края в Омске, о чем его автор просил каркаралинского уездного начальника уведомить А.Букейхана), «сын султана Каркаралинского уезда» снова отправился на учебу. В этот раз в столицу колониальной метрополии — в С.-Петербург.

Документы из архива С.-Петербургского лесного института свидетельствуют, что он принят в число слушателей Лесного института по имени «Султана Алихана Нурмухамедова Букей Ханова». Интересно, что при поступлении в Лесной институт А.Букейхан подписал один любопытный документ, содержание которого невольно обращает на себя внимание:

«Подписка. Я, нижеподписавшийся, даю эту подписку господину. Директору Лесного Института в том, что буду исполнять в точности все правила, установленные (и объявленные) для слушателей Л.И. и распоряжения начальства и не принимать участия ни в каких сообществах, как например.: землячествах, кружках и тому. подобное., а также не буду вступать даже в дозволенные законом общества без разрешения господина. Директора. Мне известно, что за нарушение этих последних обязательств я подвергаюсь исключению из Лесного Института.

Билет на жительство мне выдан.

29 сентября 1890 года.

Слушатель 1 курса. Лесного Института. Алихан Букей-Ханов» .

Как мы чуть ниже убедимся, что вольный сын казахских степей выполнит эти свои обязательства с точностью до наоборот.

Например, исследователи Общества изучения Средней Азии Оксфордского университета утверждают, что «в юности А.Букейханов был радикальным революционером, социалистом и членом антирусской литературной группы «Зарзаман» [букв. «Трагическая эпоха»].

«БУКЕЙ-ХАНОВ АЛИХАН – ЛИЧНОСТЬ СОМНИТЕЛЬНОЙ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ»

Вероятность увлечение Алиханом «радикальными революционными» именно в С.-Петербурге значительно больше, поскольку революционно-освободительная идея и движение в Сибири и Казахском степном крае, в азиатских колониях России в целом, в 90‑е годы ХІХ века еще находилось в зачаточном состоянии. Во-вторых, казахской молодежи среди студенчества в российской столице, как ни странно, было несравнимо больше, чем где-либо в другом крупном городе, за исключением, возможно, Казани. Например, только в Лесном институте вместе с Алиханом, в одном курсе и группе, все 4 года учился Жагыпар Айманов, родной дядя будущего известного казахского кинорежиссера Шакена Айманова, имя которого в эти дни носит национальная кинокомпания «Қазақфильм».

Более того, по тем же архивным свидетельствам и материалам периодической печати более позднего периода, он находился в авангарде студенческого движения, являясь одним из инициаторов и руководителей студенческих волнений и «беспорядков» в столице метрополии. Активно участвовал в деятельности различных литературно-политических, в частности, марксистких кружков и чтений, как об этом утверждали ученые Оксфордского университета.

О его ранних увлечениях идеями социализма свидетельствовал другой западный ученый, французский исследователь из Сорбонского университета А.Беннигсен. Все же российские первоисточники более конкретны в характеристике общественно-политических взглядов будущего основателя и лидера казахского национально-освободительного движения «Алаш» конца ХІХ и начала ХХ веков. Например, как сообщала санктпетербургская газета «Наша жизнь» в декабре 1905 года, накануне избрания А.Букейхана депутатом І‑й Государственной думы от казахского населения Семипалатинской области, Алихан «в бытность студентом Лесного института принимал самое деятельное участие во всех студенческих делах, всегда примыкая к крайней левой. Во время разгара споров о марксизме, очень энергично отстаивал тезисы экономического материализма».

Несложно предположить, что здесь под «всеми студенческими делами» подразумевалось собственно его участие в студенческом движении и волнениях. Благодаря своей активности попал в список «неблагонадежных» лиц, подлежащих полицейскому надзору. И подобное предположение находит потверждение в архивных документах.

Центральный государственный архив Российской Федерации (ЦГА РФ) распологает документами, касающиеся студенческого движения в С.-Петертурге периода 1890‑х годов, в частности, делом «о волнениях учащихся молодежи» под № 3, состоящее из отчетов т доносов тайного осведомителя столичного департамента полиции. В этом деле особенное любопытно вызывают следующие строки из отчета доносчика царской охранки: «Мною получены сведения, что среди учащейся молодежи некоторых высших учебных заведений С.-Петербурга замечается сильное брожение… Брожение это является результатом воздействия на своих товарищей некоторых неблагонадежных лиц, стремящихся организовать беспорядки в учебных заведениях. Такое же брожение происходит в Лесном институте…».

Далее тайный агент полиции перечисляет имена студентов, замечанных «в подстрекательстве своих товарищей к производству общественных беспорядков от 21 ноября 1893 года», в числе которых, видимо, далеко не случайно оказался и Алихан. На пятом листе данного отчета дана более подробная характеристика каждому из перечисленных «подстрекателей», но самая краткая из них относится к Алихану, который в этом черном списке значится одним из первых – под № 4 [фамилия приводится без изменения]: «Букей-Ханов-Нурмухамедов Али-Хан, IV курса – личность сомнительной благонадежности».

Несложно предположить, что участвуя «во всех студенческих делах», Алихан осваивал ораторское искусство, изучал азы политической полемики, обогащал свои знания в области русской, западноевропейской, античной и востоной литературы и культуры, теорий общественно-политических, государственно-правовых, философских наук, особенно теории экономического материализма Маркса. Здесь важно заметить, что свои познания и навыки он черпал не только в аудиториях Лесного института или студенческих марксистких и литературных кружках, но еще на юридическом факультете С.-Петербургского императорского университета.

ДВА ДИПЛОМА ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА: УЧЕНЫЙ ЛЕСОВОД И ЮРИСТ

По утверждению Алимхана Ермекова, одного из видных государственных деятелей начала ХХ века, соратника А.Букейхана по Национально-территориальной автономии Алаш-Орда, ученого-математика, профессора, Алихан экстерном сдал экзамены за курс юридического факультета С.-Петербургского императорского университета вместе с В.Лениным, а также овладел свободно несколькими иностранными языками.

Как известно из библиографических трудов о жизни будущего «вождя мирового пролетариата», основателя и руководителя СССР В.Ленина-Ульянова, после отчисления из юридического факультета Казанского университета за участие в студенческих беспорядках, в ноябре 1891 года он также сдал экстерном экзамены за курс юридического факультета именно С.-Петербургского университета, что потверждает вышеприведенное сведение А.Ермекова.

Если учесть тот факт, что Володя Ульянов (Ленин) буквально через три месяца после поступления в Казанский университет был отчислен только за участие в «студенческих беспорядках», то факт продолжения и, наконец, успешного окончания Алиханом Букей-Ханом Лесного института было действительно чудом. И это притом, что в России в тот период из-за опасения самодержавной власти вовлечения студенческой молодежи в революционное движение, в высших учебных заведениях колониальной империи действовал новый университетский устав, введен полицейский надзор за студентами и велась широкая кампания по борьбе с «неблагонадежными» студентами. И как мы убедились из архивных документов, за Алиханом был установлен негласный наружный полицейский надзор, замечен как «подстрекатель» и «участник студенческих беспорядков», да еще числился в списке «неблагонадежных». Казахский джигит, мягко говоря, сильно рисковал, чудом не оказавшись в числе отчисленных. Тем более, если вспомнить, что он давал подписку, в которой обязывался «не принимать участия ни в каких сообществах, как землячество, кружки, а также не вступать даже в дозволенные законом общества без разрешения ректора [директора] Лесного института». Он также писал, что ему «известно: за нарушение этих последних обязательств подвергнется исключению из Лесного Института».

Здесь не стоит спешить с подозрением Алихана в подверженности к неоправданным рискам, излишнему революционному романтизму или юношескому порыву. Да, он нередко шел на риск, когда в этом была острая необходимость. Он откажется от побега из тюрьмы, отправится к разгневонному и восставшему против колониальных властей народу, чтобы уговорить бросить оружие, подчиниться указу царя и отпустить своих детей на тыловые работы, и сам добровольно отправится на западный фронт. Но он всегда был готов на риск, когда это требовалось в интересах народа. За свою честь как казаха, за честь казахского народа он был готов рискнуть своим здоровьем, личным благополучием и, наконец, жизнью. В этом можно будет не раз убедиться из дальнейшего его жизнеописания.

Об одном характерном для Алихана эпизоде, имевшем место как раз в студенческие годы в Санкт-Петербурге, автору этих строк рассказал ныне покойный Раимжан Букейханов, родной племянник лидера Алаш, который не раз гостил у дяди в коммуналькой квартире в Москве в 20–30‑е годы прошлого века. Краткая суть его рассказа в следующем.

Это было время очередной летней стажировки, которую студенты Лесного института, будущие «ученые лесоводы», каждый год перед летними каникулами, проходили в лесных и охотничих хозяйствах, расположенных в разных концах России, в том числе на Украине и Беларусии.

Однажды, во время работы в лесу, один из сокурсников Алихана, украинец по национальности, под два метра ростом и богатырского телосложения, увидев большой камень, лежавший рядом на поляне, поднял его на руки и, продержав немного, бросил обратно. Затем повернулся к своим товарищам с самоуверенной ухмылкой и откровенным бахвальством, кто, мол, посмеет с ним потягаться в силе.

Кто-то махнул рукой, кто-то лишь улыбнулся в ответ, как бы признавая свою слабость. Но, оказалось, не все. Кому-то собственное достойнство и честь было дороже всего, кто не собирался признать силу другого, не потягавшись с ним. И этим человеком оказался Алихан, единственный неславянин среди студентов-стажеров. Хотя даже зрительно они были абсолютно разные. К тому времени Алихан, уже действительно взрослый, имел средний рост и довольно крепкое телосложение. Но рядом с украинцем, при его богатырском росте и плечах, он выглядил щупленким. За то, видимо, характером и духом был крепче, сильнее, и честолюбивее.

Очевидно, что никто не ожидал и не гадал, поэтому все молча наблюдали, когда Алихан молча подошел к тому же камню и, с невероятным напряжением всего тела и духа, поднял его. И также продержав его немного на весу, бросил.

Позже выяснилось, что когда он держал булыжник на весу, то сильно повредил мышцы (икры) одной ноги, из-за чего он до конца жизни, как-то малозаметно для глаз, прихрамывал. По словам Р.Букейханова, из-за той травмы А.Букейхан имел привычку писать свои письма и статьи чаще всего стоя, поставив две табуретки друг на друга. Если же приходилось работать за столом, то травмированную ногу вытягивал. Об этом знали лишь самые близкие ему люди.

Еще один важный момент из санктпетербургской истории Алихана, который почти три десятилетия спустя окажет благоприятное влияние на его судьбу, когда он окажется в очень сложном положении. Речь идет о Василие Андреевиче Шелгунове, к имени которого мы вернемся еще в самом конце нашего повествования.

По всей вероятности, с В.Шелгуновым, одним из старейших участников социал-демократического движения царской России, судьба свела Алихана Букейхана в годы студенчества в С.-Петербурге и именно в одном из марксистких кружков. Это обстоятельство потверждается официальной биографией В.Шелгунова как старого большевика из так называемой «ленинской гвардии».

В.Шелгунов действительно вступил в коммунистическую партию еще в 1898 году. Живя в С.-Петербурге с 1873, свою трудовую карьеру он начал с простого рабочего на чугунолитейном заводе Петрова за Нарвской заставой в 1876–1877 годах. В 1892 году будучий рабочим Балтийского завода, в социал-демократических кружках для рабочих познакомился с Г.Кржижановским и другими студентами-марксистами. Нет никаких оснований отвергать, что одним из «студентов-марксистов» был и Алихан Букейхан.

Далее. В конце 1893 года на квартире Г.Красина, позднее одного из вождей Советской власти, В.Шелгунов познакомился с Володей Ульяновым (Лениным).

Еще раз напомню, что в ноябре 1891 года еще молодой Володя Ульянов (Ленин) — в одно и то же время с Алиханом Нурмухамедовым-Букейханом — сдал экстерном экзамены за курс юридического факультета С.-Петербургского университета.

Опять же по официальной биографии и В.Ленина, и В.Шелгунова, с 1894 года В.Ульянов (Ленин) прямо на квартире В.Шелгунова на Ново-Александровской улице, 23, ныне в здании Народного музея революционной истории Невской заставы, вел занятия в марксистком кружке для рабочих активистов. Об этом свидетельствует мемориальная доска, установленная на этом доме.

Но существует очень большая вероятность того, что в квартире Шелгунова не раз бывал и А.Букейхан. Нельзя исключить и того, что в марксистком кружке для рабочих занятия мог вести и А.Букейхан. Об этом свидетельствуют слова самого В.Шелгунова о том, что А.Букейханов учил их марксизму. Эти слова он произнес осенью 1926 года в Кремле, в кабинете И.Сталина, чтобы убедить его освободить А.Букейхана из под ареста из Бутырки.

В этом эпизоде В.Шелгунов в воспоминаниях Елизаветы Садвакасовой и Раимжана Букейханова, дочери и племянника А.Букейхана, предстает «слепым старцем», но пока еще пользующийся безусловным авторитетом как «старый большевик из ленинской гвардии». Замечу, что свое зрение он потерял после того, как в декабре 1905 года был арестован и заключен в тюрьму «Кресты», и выпущен на свободу в мае 1906 года по состоянию здоровья. А в сентябре того же к судебному процессу, где рассматривалось дело совета рабочих депутатов, ослепший В.Шелгунов был привлекался в качестве свидетеля и где он выступил с обличительной речью.

И вряд ли можно назвать случайностью тот факт, что этот судебный процесс подробно освещался в омской кадетской газете «Иртыш», редактором которой являлся как раз А.Букейхан. В № 57 номере от 30 сентября 1906 года со сылкой на санктпетербургские газеты «Иртыш» сообщала, что данный суд проходил под усиленными мерами безопасности, предпринятыми царской охранкой: «Наряд полиции, назначенный в здании окружнаго суда на время разбора дела совета рабочих депутатов, приказом градоначальника 20-го сентября определен в следующем составе: 175 городовых, 45 околоточных надзирателей, 20 старших чинов полиции, помощников, приставов и чиновников сыскного отделения, кроме того 2 взвода жандармов, 40 нижних чинов и 3 офицера жандармского дивизиона. В виду полученных сведений о предстоящей попытке учащихся устроить манифестацию у здании суда, от места содержания заключенных будут разъезжать патрули конной полиции».

По информации газеты «Иртыш» совет рабочих депутатов «самочинно» возник «в медовый месяц наших минувших свобод, упраздненных министерствами Витте-Дурново, Горемыкин-Столыпин».

Далее газета «Иртыш» более подробно останавливается на истории появления совета рабочих депутатов и причинах, приведших этот непризнанное царским самодержавием правительство народного доверия на скамью подсудимых: «В конце октября и в ноябре минувшего [1905] года совет рабочих депутатов сыграл роль руководителя освободительного движения… В совет рабочих депутатов, как и к оффициальному правительству, которое к тому времени с каждым днем теряло доверие народа и тускнело при свете восходящого авторитета народнаго органа, обращались со всех концов России, терзаемой контрреволюцией «вахмистров» и подонков общества.

Всем помятна, какую силу представлял организованный пролетариат в ноябре минувшего [1905] года. Один из «вахмистров» генерал Просолов, комендант пограничной крепости Кушка приговорил к казни инженера Соколова. Это было 22 ноября.

Вечером в 6 часов железнодородные рабочие станции Самары, Москвы и до городов потребовали отмены казни, угрожая в противном случае общей железнодорожной забастовкой. При этом для ответа назначили 9 часов вечера того же 22 ноября.

Правительство графа Витте в его лице и военнаго министра Редигера поспешило ответом к 9 часам 22 ноября. Потом суд оправдал господина Соколова. Он был спасен, благодаря энергичному протесту пролетариата. С ним считалось само правительство. Спустя две недели, в начале декабря 1905 года, оно арестовало орган этого пролетариата и ныне судит при обстановке, несовместной с принципами права.

Въ лице совета рабочихъ депутатовъ на скамье подсудимыхъ сидит русский народ, по меньшей мере, пролетариат. А судьи кто?..».

Веским аргументом в пользу давнего и близкого знакомства А.Букейхана с В.Шелгуновым говорят ряд других фактов. Например, осенью 1926 года, когда А.Букейхан был арестован в Актюбинске только за то, что в период работы в Антропологической экспедиции Академии наук СССР в Адайском уезде Казахстана посетил своих соратников по Алаш-Орде А.Байтурсынулы, М.Дулатулы и других в Кызыл-Орде, и, после доставки в Москву, заключен в Бутырку, его родная дочь Елизавета обратилась через свою однокурсницу и близкую подругу к ее отцу, В.Шелгунову. К этому эпизоду мы более подробнее вернемся в последней главе нашего повествования. Добавлю лишь, что В.Шелгунов даже после полной потери зрения неоднократно подвергался тюремному заключению, в 1912–1916 годах находился в политической ссылке, как и А.Букейхан, после Февральской революции вернулся в Петроград, был участником октябрского переворота большевиков 1917 года по захвату всероссийской власти, с 1918 работал в Москве.

Здесь нельзя не обратить внимание на такой важный факт, что начиная с момента увлечения марксизмом в студенческие годы, точнее экономическим материализмом, молодому Алихану явно импонировали идеи социализма, что сближало его с социал-демократами того периода. Этим объясняется его знакомства с В.Ульяновым, В.Шелгуновым и другими социал-демократами, которые чуть позднее организуются в Российскую социал-демократическую рабочую партию или РСДРП. Эту РСДРП ни в коем случае нельзя путать с РСДРП «большевиков» во главе с В.Лениным, ее раскол в меньшевиков и большевиков произойдет значительно позднее. Близость Алихана к социал-демократической платформе сохранится вплоть до октября 1905 года. Об этом подробнее речь пойдет в следующей главе.

Осенью 1894 года, после успешного прохождения «всех испытаний», «сын султана Алихан Нурмухамедов султан Букей-Ханов», здесь и далее цитирую дословно из его диплома-аттестата, «Советом Института, в заседании 12 сентября 1984 года, удостоен звания ученого лесовода второго разряда со всеми правами и приемуществами действительных студентов Российских университетов» .

Таким образом, имея на руках сразу два диплома за 4 года обучения в С.-Петербурге – ученого-лесовода и юриста – султан Алихан Букей-Ханов, однако, не спешил возвращаться в родную степь.

Возвращаться-то собственно куда, чтобы найти достойную работу с двумя дипломами высшего образования: в родной аул, в уездный центр город Каркаралы или все же остаться в С.-Петербурге — для престижа и лучшего карьерного роста? Это станет известно лишь через год. И через год его выбор пал на город Омск.