«Общественная позиция»

(проект «DAT» №05 (276) от 05 февраля 2015 г.

актуальная персона

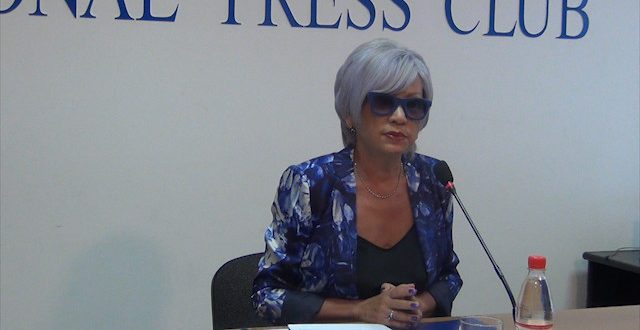

Проекты Гульжан Ергалиевой являются одними из самых популярных и востребованных читателями в Казахстане. О том, как делать такие издания, о качестве журналистики, о тенденциях в СМИ, и другом рассказывает главный редактор закрытого 20 ноября издания ADAM bol, за которое сегодня идет острая борьба, в частности – проходит третья неделя голодовки главного редактора. Личность Гульжан Ергалиевой на фоне этой борьбы привлекла особое внимание общественности. Сегодня предлагаем фрагмент ее интервью, опубликованное в известном сборнике «Элиты Казахстана» (том III) в 2010 году.

– Гульжан Хамитовна, как у Вас появилось желание учиться на журналиста? Писали в школьной стенгазете, что-то еще? Это был осознанный выбор?

– Первое осознанное желание выбора профессии начинается с осознанием себя в окружающем мире, плюс уровень амбиций, заложенный природой, воспитанием и тем запросом, который считался престижным в то время.

Я родилась и выросла в семье популярного поэта Хамита Ергали, неординарной личности, по тем временам редкого «человека без комплексов».

Все комплексы он оставил на войне, где вместе со своим эскадроном был «пушечным мясом» в битвах за Восточную Европу. Мчаться на бешеных конях на вражеские танки и пушки с криками «ура» и шашками наголо, знаете, с привычным чувством здравого смысла нельзя. Тем более мой отец был командиром этого эскадрона и потом всю жизнь переживал сильную душевную боль за бессмысленную смерть своих бойцов. Наверное, там, на фронте, умерли в нем все условности. Он был человеком «без кожи». И вернулся с войны без половины ребер.

Но, к счастью, он был одаренным поэтом и смотрел на жизнь многомерно, видел дальше обычного. Был очень страстным, то есть предельно честным человеком, и свои ошибки тоже признавал честно. Поэтому я выросла в открытом пространстве, в системе коммуникаций «без изоляции».

Молодого Хамита Ергалиева, такого тентека, любили маститые писатели – за характер, стихи, харизму. Имя мне дал «серебряный» акын Кенен, ребенком я сидела на коленях Мухтара Ауэзова…

А классики музыки, академики разных наук, народные артисты и именитые художники, секретари и министры, часто бывавшие у нас в гостях, баловали нас, детей, лаской и вниманием, напитывали нужными наставлениями. Может, это и было божественное бата, благословение, которое я чувствую всю свою жизнь. Сегодня я скучаю по сильному и доброму разуму этих великих казахов.

Выросшая в «сливках» общества, я, наверное, была самоуверенным ребенком. Во всяком случае, когда пришло время выбирать профессию, я возомнила себя самой продвинутой женщиной-кинорежиссером. Тогда это было круто. И я действительно любила кино, поэтому решила поступать во ВГИК в Москве.

Но моей мечте помешала мама, всегда тихая и скромная, вдруг восставшая без всяких компромиссов. Были тяжелые бои семейного значения, в результате которых я потеряла главного союзника – папу. Он не устоял под весом маминого аргумента: орыска тиеды. Тогда это считалось чуть ли не семейной трагедией. Наконец, конфликт разрешился, как всегда, вердиктом отца: иди, дочка, на журфак, я тоже был журналистом, это – твое.

И пошла я на журфак, как за нелюбимого замуж.

Училась в КазГУ без напряга – двоек не было, но и отличницей не слыла. Серьезно занималась теми предметами, которые увлекали меня по-настоящему – литература, древняя история, язык, профессиональное мастерство. Большое влияние на мои предпочтения в учебе оказывали личности преподавателей. О, тогда в КазГУ работала блестящая плеяда педагогов старой школы! А не училась я как следует у тех, кто мне не нравился за серость, скуку, совковость. Одна такая тетя, преподававшая «Основы советской журналистики», так искренне считала меня безнадежной, что на полном серьезе выдавливала с факультета. Например, она говорила на лекциях: «Некоторое студенты занимают чужие места – тех, у кого не было блата, как у них. Эти люди не принесут стране пользу, потому что сели не в свои сани». И при этом смотрела прямо на меня, демонстрируя таким образом, что я села не в свои сани. После ее лекций я получала стрессы и с подружками нервно курила в казгушных курилках, психуя: вот гадина!

Меня успокаивали, но я‑то видела, что многие на курсе поверили в мою бездарность под влиянием сеансов моральной экзекуции «учителя sovietic».

Но я благодарна отцу, что он выбрал в той ситуации именно эту профессию для меня, а не, скажем, специальность инженера или учителя. Там бы я завяла точно. Свою мечту кинорежиссера я смогла выразить в журналистике, потому что это родственные сферы. Отражение жизни – там в художественном, здесь в документальном преломлении – является творческим полем деятельности, интересным для меня.

– Сегодня казахстанское телевидение критикует почти все: от простого обывателя до президента страны. Как, по-вашему, почему наше телевидение не может конкурировать с российским и западным? Почему у нас так мало популярных телепрограмм? Какие из них Вы отметили бы как наиболее удачные?

– Телевидение – это моя первая любовь. Там я оставила 25 самых активных и амбициозных лет. Поэтому то телевидение я знала, как свои пять пальцев.

Сегодняшнее телевидение я не знаю совсем. В смысле его внутреннее состояние. Но, как телезритель, я присоединяюсь к мнению и народа, и президента. Казахстанское телевидение сегодня неконкурентоспособно все по тем же причинам – ушла магия профессии, творческая горячка души погасла. Телевидение стало средством политической пропаганды и способом зомбирования общественного сознания. Отсюда и соответствующее наполнение, и качество продукции.

На советском телевидении было в этом смысле не лучше. Но тогда, как я уже говорила, был дух острой творческой конкуренции, основанный на высоком профессионализме. И мы боролись с цензурой своим творчеством. Как в литературе и кино тех лет, в журналистике, особенно на телевидении, создавались шедевры, так влияющие на эмоциональное самочувствие общества, что оно могло трансформироваться в нравственном плане очень сильно.

Увы, на нашем телевидении та школа больше не живет. И хозяева, и продюсеры, и сами журналисты целиком нацелены на финансовый эффект – что принесет рекламу, кто за это заплатит. А ТВ, состоящее на гособеспечении, удовлетворяет низкий заказ госорганов – показывать только позитивную жизнь как результат правящей системы. Вот и льется с экранов жизнь в искривленном виде.

По сравнению с тем же российским телевидением казахстанское не развивается творчески, оно зажато, везде перекрыт кислород, нет поиска, экспериментов. Все проекты выхолощены до маленьких образчиков, поэтому ток-шоу аморфные, ведущие заштампованные, концертные и развлекательные программы одинаковые, авторские передачи убогие из-за отсутствия творческих и финансовых возможностей. В результате получается «вчерашний день».

Кроме того, наше телевидение, как и вся пресса, живет в двух параллелях – казахскоязычной и русскоязычной. Это две совершенно разные культуры журналистики. Понятно, что русскоязычная пресса равняется на российскую и западную. А вот на какую цивилизованную школу ориентируется казахская пресса? На мусульманскую, азиатскую или еще какую-то? Непонятно. Или она вообще ни на кого не ориентируется и потому плывет сама по себе в этом безбрежном океане поиска? Может, поэтому она сегодня архаичная, застойная, как ее часто называют, варящаяся в собственном соку. Или, как еще говорят, не имеет собственного лица, так как является гибридом разных и случайных школ. Вопрос крайне актуальный, и кому его решать – тоже непонятно.

Но ясно одно, что для начала необходим революционный подход к переменам, эволюция тут бессильна. Если бы в Казахстане открыли экспериментальное телевидение с соответствующими условиями независимого менеджмента, я уверена, это был бы мощнейший прорыв огромной скопившейся энергии идей и талантов. Ведь в нашей жизни, какой бы она ни была, есть собственная драматургия. Только надо отпустить эту энергию на волю и дать ей сформироваться в виде того же интересного, колоритного, содержательного телевидения. Ведь спрос населения видеть свою жизнь всегда выше, чем знать о чужих делах. Новое поколение в Казахстане уже не привязано, как мы, по старой привычке к жизни той же России, и его надо напитывать новым содержанием. Но у нас не научились этого делать так, как другие, поэтому отечественное телевидение не имеет такой популярности, как российское или западное.

Я, например, уверена, что новости «Хабара» так и будут конъюнктурными по сравнению с новостями Евроньюс и Би-би-си. И понятно, почему у нас не умеют создавать такие репортерские программы, как передачи Леонида Парфенова, или интеллектуальные авторские шоу, как у Владимира Познера. Поэтому на наших каналах не появляются суперпрограммы типа российской «Большой разницы». Мы даже не умеем сотворить такой профессиональный кич и попсу, как «Пусть говорят» или «Русские сенсации», от которых народ (в том числе и наш) буквально сходит с ума. И вообще не создаем отечественное «мыло» из телесериалов, чем сегодня живет новое русское ТВ. Поэтому там прогресс, а у нас – застой. Хотя политическая система России и Казахстана, в принципе, одна и та же – нет абсолютной демократии в СМИ. Но там же научились брать народ за душу, будить в нем исконно народное и через ТВ формировать государственную культуру.

– Что бы Вы посоветовали молодым редакторам, чтобы выпускать популярное издание? Не только общественно-политическое, но и какое-то нишевое, по другим интересам?

– Давать советы – дело неблагодарное, как известно. И, вообще, я считаю, что если ты пришел в профессию, то должен уже быть профессионалом. В журналистике профессиональная ответственность так же высока, как в медицине. Там можно человека сделать калекой физически, а здесь – морально. Если врать, искажать веру людей, пичкать ложными ценностями и т. д., то можно сломать не только душу, но и целую цивилизацию.

Выпускать популярное издание можно, если у тебя для этого все имеется: знания, опыт, имя, позиция… Ну, это общеизвестные банальности, которые тем не менее самые верные. Мои профессиональные «банальности» таковы: пиши правду, помоги людям в ней разобраться и отстаивай ее, как честь мундира. В нашей стране наиболее востребованной областью познания становится политика, так как без нее, и это многие начинают понимать, нельзя существенно изменить жизнь к лучшему. Поэтому в этом жанре журналистики мой рецепт считаю верным.

Если говорить в целом о профессии, то успех – дело каторжное. Поэтому у нас мало успешных изданий, поскольку не каждый на эту каторгу подписывается. Сначала ты долго «убиваешь» в себе человеческое – в смысле привычки, желания. Как в армии – доведенная до автоматизма дисциплина и работоспособность. Далее – тяжелейший мазохизм, когда ты ставишь свое «перо». Это десятки вариантов одной и той же фразы, статьи, пока рука не научится синхронно работать с мыслью. А «ставить» мысли еще тяжелее.

Если ты становишься профессионалом, то имеешь перспективу стать руководителем. Но здесь все еще хлеще будет. Пока ты не видишь до мелочей свой проект, как Алиса свою страну чудес, ты не готов руководить. Пока ты не знаешь наперед результат и не умеешь его планировать, как Македонский каждую битву, ты не можешь руководить. Пока у тебя нет четкого представления о качестве твоего коллектива и не выработаны профессиональные ценности, ты не должен руководить. Если ты, как провидец, не видишь еще несозданный номер в картинках, заголовках, темах, не ощущаешь ритм текстов, драматургию статей, не знаешь наперед возможные ошибки и не умеешь их предотвратить, это не твоя работа.

Вообще-то это не работа в обычном смысле, а почти болезнь – как у художников, музыкантов, писателей, ученых и всех, кто посвящает себя этой священной каторге. И тогда – успех обеспечен, если даже ты захочешь издавать журнал о пчеловодстве или газету объявлений.

Вот такие особенности национальной журналистики!

Для себя я вынесла первый урок: передовая идея – залог успеха. Второй урок я усвоила, когда создавала с нуля филиал Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» (стран СНГ). Здесь был масштаб гораздо больше, поэтому приходилось осваивать параллельно и другие специальности руководителя. Прежде всего – правильно выстроить технологический процесс, научиться добывать финансирование путем коммерческой деятельности и т. д. Но главным стимулом в этой работе стала конкуренция – быть лучшим филиалом стран СНГ. Конкурировать в нашем деле – значит ставить планку на несколько уровней выше. Так мы работали и стали лидерами в своей области.

Далее мне приходилось создавать газеты. Как известно, последние 10 лет моя профессиональная деятельность проходила вместе с политической. И содержательная часть газет, которые я создавала, наполнялись политическим контекстом. Это объясняет многое, почему наши издания всегда были конкурентоспособными. Мы пишем о том, о чем не могут писать другие.

– Как Вы набираете сотрудников, на что обращаете внимание? Значат ли для Вас специальность и образование соискателя?

– Выше я уже говорила, какие качества журналисту необходимы: быть интеллектуально и духовно подготовленной личностью. И говорила о том, что сегодняшняя школа подготовки журналистов настолько слаба, что многие редакторы даже не спрашивают о дипломе журфака, когда принимают на работу соискателей. То есть диплом журналиста для меня не главное условие. Я лично предпочитаю сотрудников с яркой индивидуальностью, у которых должны быть сильные стороны: прекрасное «перо», быстрых и легких на подъем, хорошо разбирающихся в какой-то области. Чтобы не было внутренних барьеров от низкой самооценки. В современной журналистике ценится специализация кадров – в экономике, политике, культуре, чтобы писать аналитику. Для меня немаловажным является то, чтобы человек ко мне пришел осознанно, нашел в работе удовлетворение. Без искреннего желания, здорового честолюбия и веры в себя нельзя быть индивидуальностью. Я уважаю и мнение своих сотрудников, пусть они будут самые разные, без этого не будет того многообразия, которое обогащает газету. И никогда не позволю в коллективе внутреннего раскола, это уже не команда.

– Когда Вас называют «единственным мужчиной в политике», то здесь подчеркивается Ваш характер. Вы можете вспомнить какие-то моменты, случаи в период становления личности, в которых можно увидеть особенности Вашей натуры? Как Вы сами относитесь к себе?

– К себе отношусь с самоуважением. Так меня учил мой отец. Когда я была ребенком, он всегда стоял на моей стороне. Помню, в классе четвертом я поссорилась с учителем пения, и он выгнал меня из класса. Он был дядька хороший, но не педагог. Я впервые оказалась в дискомфортном состоянии. И почему-то решила, что урок окончен. Спустилась на первый этаж и нажала на звонок, который на время остался без присмотра тети Маши-вахтера. Так я сократила урок в школе на 15 минут. Был страшный переполох, меня тут же застукали, хотя я и не убегала, вызвали в школу отца.

Отец внимательно выслушал директрису и напрочь отверг слово «хулиганка». В ответ заявил: с точки зрения справедливости моя дочь поступила правильно, это был ее бессознательный протест. Учитель не должен выгонять ученика с урока, это признак его слабости. Мы же с вами не знаем, что там случилось в классе, кто прав, кто виноват. Я считаю, в подобных случаях прав всегда ребенок.

Но когда, например, я вышла замуж, отец в принципе был на стороне моего мужа. Мне он это объяснял так: во-первых, так устроена психология мужчины – он всегда прав, и не надо идти против природы, во-вторых, чтобы сохранить твою семью, я всегда буду на его стороне – такова наша национальная дипломатия.

Но в профессии он учил быть беспощадным к себе, таким он был сам, как поэт. С врагами держаться достойно, друзей и детей жалеть, старших уметь слышать. Никогда не обманываться, никого не винить в своих поражениях, с младшими и слабыми быть великодушными. Увы, не все отцовские уроки мне удаются, иногда я переоцениваю ситуацию и людей, а потом расплачиваюсь. А что касается «мужчины», о котором вы говорите, то это – чисто генетическое. Это от деда Каната Боранбаева по материнской линии – он был политически заключенным при Сталине, в тюрьме поднимал протесты против ущемления прав заключенных, и его расстреляли. До репрессий в конце 20‑х годов мой дед был одним из первых наркомов юстиции Казахстана с незаконченным европейским образованием, как бы сейчас сказали.

– В заключение хотелось бы спросить о личном. У вас есть увлечения, хобби?

– Может, это будет звучать несколько странно, но уже много лет моим «хобби» стала моя семейная жизнь. Потому что под хобби обычно понимают то, чем нравится заниматься в свободное время. В свободное время я люблю валяться дома на диване и читать или смотреть телевизор, чтобы не думать о том, чем перегружены мои мозги. А они перегружены всем тем, о чем я говорила выше. И больше. Настоящим наслаждением для меня является общение с моими внучками.

Стараюсь систематически ходить в спортзал или бассейн. Иначе я бы получила инсульт.

– Книги каких авторов Вам нравятся? Какую последнюю книгу Вы прочитали?

– Я уже говорила, что за свою учебу и профессиональную жизнь я прочитала весь «джентльменский набор» – тот необходимый для современного человека объем знаний. Я насыщена классической литературой, литературой молодых лет, когда начинала в политике, то зачитывалась политическими романами, документалистикой, а сегодня больше стараюсь читать казахстанских авторов. Вот купила роман Ермека Турсунова «Мамлюк» о судьбе нашего загадочного предка Бейбарса.

Каждому периоду жизни – своя литература. Мы подбираем для чтения то, в чем нуждаемся на данный момент – в ответах на те вопросы, которые нам ставит судьба. Так обращаемся к мудрости человечества.

Из сборника «Элита Казахстана.

Власть. Бизнес. Общество»,

том II, Алматы, Vox Populi, 2010 г.