«Общественная позиция»

(проект «DAT» №27 (344) от 07 июля 2016 г.

На соискание Государственной премии

(Продолжение. Начало в номере от 30 июня с.г.)

МНЕ ВСЕ РАВНО, буду ли я богат или беден…

Сегодня мы всё чаще видим Нурсултана Назарбаева под благословенными сводами Домов Аллаха Всевышнего. Мы уже с нескрываемым интересом и строго-взыскательно, с глубоким удовлетворением наблюдали его шествующего неспешно к Каабе, совершающего таваф в Мекке. Мы наблюдаем триумф нашей молодой столицы по отражению в золотых куполах Хазрет Султана, а теперь уже – и «Нұр Астана». Крупнейшую мечеть континента в Москве Назарбаев открыл осенью-2015 вместе с Путиным, Эрдоганом, Махмуд-Аббасом и Евкуровым, с представителями государственных элит практически всей уммы планеты.

Все мы задаём много острых, волнующих нас вопросов бытия Всевышнему: но парадоксальным образом остаёмся глухими, когда он нам отвечает. А ведь он нам – отвечает! Просто нам удобно делать вид, что не слышим, перекладывая на Него ответственность – ответственность за наш безнравственный, бездуховный образ жизни, пороки и стяжательство. Задумываясь о неминуемой для всех нас встрече со Всевышним, надо каждый день – не только в дни и ночи священного Рамазана – напоминать себе главные, нетленные ценности Корана. Золото тленно. Время и ветер Истории обращает строения в пыль. Знаменитые египетские пирамиды и визуально, и исторически морально устарели на наших с вами глазах. Память и любовь людская – переменчива. Что же вечно? Земля? Народ?

«Извечен Аллах один // Ему чужды любые нужды, // Мы же нуждаемся лишь в Нем».

Эту Суру 112 «Очищение. Аль Ихлас» священного Корана с благоговением цитирую по переводу Иман Валерии Пороховой. Автор перевода смыслов и комментариев, академик Порохова указывает, что существует и ещё одно, не менее авторитетное толкование «Ас Самад»: «Он – Тот, в Ком все испытывают нужность».

Пресловутое «общественное мнение» и многочисленная родня в ожидании тоя, ненасытные банки и вездесущая реклама, «жизненные приоритеты» и собственные комплексы, ненасытная гордыня и вечно терзаемый голодом жадный человеческий зрак стремятся нас заставить сосредоточиться на пустом, бренном, материальном. Страх потерять работу заставляет малодушного терять человеческий облик, унижаться самому и унижать других, рангом ниже и бумажником пожиже.

И так происходит не первый уже день. Это творится многие века подряд. «Вас бедностью пугает Сатана// И побуждает вас к поступкам непристойным…»1.

Что же есть бедность?

Что есть богатство?

В Голландии в XVII веке луковица тюльпана стоила столько, сколько сегодня стоит малолитражное авто: было дешевле заказать у ювелира украшение в виде роскошного бутона для дамы сердца, нежели подарить возлюбленной свежесрезанный цветок. Знаменитый Рембрандт богател не продажей своих картин, а выращиванием цветов – элитного, элитарного, эксклюзивного товара. Сахар во времена Наполеона был таким предметом роскоши, что подавали его на серебре лишь самым дорогим гостям и затем прятали сахарницу под надёжный замок как драгоценность: нынче те самые серебряные антикварные сахарницы стоят в тысячи раз дороже сахара. Сегодня чистую воду жители больших городов не ценят вовсе: но те обречённые казахи, что страдают нынче от отвратительного качества этого источника жизни в своих крошечных точках на карте, расскажут любому желающему про истинную ценность родниковой живительной влаги. Завтра же именно этот оксид водорода станет самым большим сокровищем и редкостью на земле: миллиардеры покупают сегодня в Европе целые леса, дабы прозрачные струи родников и ручьёв в будущем принесли им потоки финансовых поступлений и стабильный доход. Водные ресурсы Киргизии также со временем обернутся стратегическим преимуществом небогатого нашего соседа: и неизвестно, за что будет человек платить больше – за нефть или воду. Если добавить сюда ещё и наши взаимные исторические обиды, связанные в первую очередь с трагическим концом незабвенной памяти Кенесары, то отношения вполне могут выйти за рамки международного протокола.

Нет ничего в этом бренном подлунном мире безусловно дорогого и стабильно надёжного.

С другой стороны, истинные, в том числе патриархальные, качества мы также перестали ценить. Мы привыкли считать бедностью отсутствие у человека даже плохонького автомобиля, депозита в банке, сотовой трубки: убогой мы называем жизнь от зарплаты до зарплаты, потешаемся над неумением работать с компьютером. Мы забываем, что всё это – просто тлен. Не заглядывая человеку в душу, не оценивая его человеческое достоинство и духовное богатство, мы спешим порой отнести такого персонажа едва ли не к люмпенам. И не замечаем, что нам самим порой возвыситься до его чистоты и его стоического подвижничества – невозможно в принципе. Погрязли в чванстве и честолюбии, опутанные паутиной непростительных грехов.

Так что же такое бедность?

С другой стороны, разве стали действительно богатыми те из нас, кто, преуспев в стяжательстве и поклонении золотому тельцу, фактически потерял контроль над собой и контакт с собственными чадами? Чьи имена полощут в прессе и соцсетях, кем тычут и уже пугают детей – как раньше пугали сказочными персонажами бір көзді дәу и мыстан кемпір?!.

Нам просто давно уже никто не напоминал, что древние римляне под словом luxus – люкс понимали слабость, отсутствие самодисциплины.

В лексикон это слово изначально пришло из крестьянского обихода. Под luxus пахари и виноградари подразумевали избыточность, излишнюю и ненужную растительность, буйство незрелых, но чрезмерно густых злаков или же недостатки своего виноградника, – когда вся сила лозы уходит в листву (ботву) в ущерб грозди. Затем простонародный термин стала применять и элита. Luxus – это плохо выдрессированная лошадь, отвратительно воспитанный человек во всех его излишествах – предпочитающий непривычные удовольствия, роскошь в одежде и еде, неумеренный в своей жажде жизни. Такая роскошь luxury осуждалась по нравственным соображениям, под этим общим термином понимали леность, стремление к лёгкой и незаслуженной наживе, – именно из-за того, что эти качества отвлекали достойного римлянина от его важнейших обязанностей.

Так что же такое богатство?

Обратимся вновь к поэтическому, действительно богатому – языком, построением фраз, словарным запасом – переводу Иман Валерии Пороховой священнейшей книги мусульман всего мира. В её комментариях (тафсир) есть один, которых здесь хочется привести целиком.

Бедность – это лишенность нужного. Лишенность же ненужного не называется бедностью. Удовлетворение нашей потребности в нужном напрямую связано обстоятельствами нашего пребывания в этом мире, отношениями в сложившихся условиях, расположенностью нравственных критериев людей, окружающих нас, и т.п., т.е. для обладания нужным мы нуждаемся в ком-то или чем-то. Это тот вид бедности, от которой предостерегал пророк Мухаммад: «Я заклинаю тебя от бедности!» Если же существует некто, чье бытие не исходит от другого, не замкнуто рамками пространства и времени, то он абсолютно богат, так как не испытывает нужности ни в ком и ни в чем. Ему чуждо само понятие земной нужности.

Следовательно, в бытии есть только Один Богатый, все же остальные нуждаются в Нем, чтобы черпать продолжение своего бытия в Его сущности. Но есть и другое высказывание пророка: «Бедность – почти неверие», и здесь речь уже идет о другом виде бедности – о нищете духа, об отсутствии признания в нужде во Всевышнем, своего бессилия перед Его волеизъявлением, находящим свое выражение в так называемых ударах судьбы. Одинаковое отношение «знающего» к богатству и бедности, величию и унижению, восхвалению и порицанию вследствие привязанности к Аллаху, легкость выхода из владения имуществом без жалобы и есть истинная вера, ибо жалоба на обстоятельства есть упрек Создавшему их, «порицание изделия есть упрек Создавшему его». Ближайший сподвижник пророка Мухаммада Умар сказал: «Мне все равно, буду ли я богат или беден, ибо я не знаю, что для меня лучше»2.

В ИСТОРИЮ –

с парадного входа

Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, – это всегда автопортрет

Сэмюэл Батлер, английский писатель,

классик викторианской эпохи

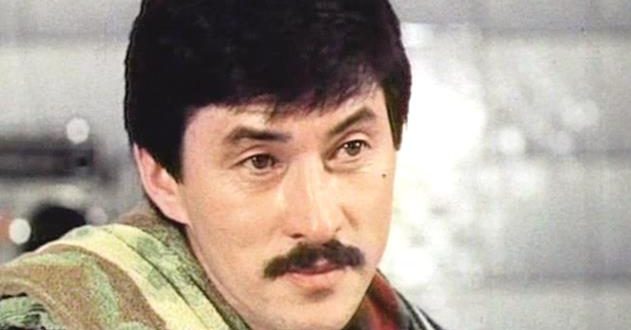

…В те годы, когда не было у Казахстана ещё независимости, когда мы не возглавляли ОБСЕ, не несли Олимпийский огонь, не готовились к ЭКСПО, – уже тогда были люди, которые становились и лицом, и визитной карточкой страны. По ним о Казахстане судили и узнавали: и не только на пространстве СССР, но и за его пределами – в странах Европы. К примеру, чешская кинокомпания «Barrandov film» («Баррандов филм») сняла комедию «До свидания, Медео!», выбрав в качестве главных героев Розу Рымбаеву и Досхана Жолжаксынова (1981). Сегодня Barrandov – по-прежнему наиболее успешная фабрика кинопроизводств в Восточной Европе: отсюда, с её площадок шагают к зрителю герои «Миссия: невыполнима», «Сибирский цирюльник», «Идентификация Борна», «Чужой против хищника» и «Гибель империи».

А тогда, 32 года назад, именно с образом Досхана Жолжаксынова и Розы Рымбаевой тот советский лик великолепной Алма-Аты шагнул в кинематографическую вечность. «До свидания, Медео!»3 – невесомая комедия, подарившая советскому зрителю волшебство хрустального голоса талантливой и хрупкой Розы Рымбаевой.

Досхан помог оставить в памяти зрителя неповторимые, но, к сожалению, так легко забываемые картины вчерашней Алма-Аты: этой светлой хохотушки, яркой непоседы, незагаженной и непорочной келинки под шаныраком седой и благородно-мудрой байбише Атамекен. Столица Казахстана встаёт здесь во всей своей воздушной красе.

Сейчас уже никто не поверил бы, что летом, в кольце зелёных склонов Заилийского Алатау можно на белоснежном покрытии катка под открытым небом выделывать пируэты на коньках: но лента «До свидания, Медео!» сохранила нам эти бесценные свидетельства торжества инженерной мысли.

Облик старой, настоящей Алма-Аты сегодня с трудом отыщешь в уголках искорёженного новоделом мегаполиса: но в кинокартинах того времени – например, «Потерпевшие претензий не имеют» он бережно сохранен и донесён до нашего времени. Очень символично, что снят он был в том самом историческом 1986 году, а премьера состоялась в январе 1987-го.

Выдержанная в традиционных советских идеологических рамках, эта картина по поиску и выковыванию истины честным и бескомпромиссным следователем, роль которого исполнил Досхан Жолжаксынов, – сегодня многим циникам видится доброй сказкой (сегодня бы сказали – «фэнтези») о рыцарях истины в погонах. Мол, власти традиционно для тех времён искусно использовали кино как инструмент для диалога власти и рядового гражданина, как способ выпустить пар.

Категорически не соглашусь с такой унизительно-нигилистической оценкой.

Спрос у казахов на справедливость издревле был выше сиюминутной потребности в земных благах (взять тот же пример султана Барака): враньё и двуличность считываются нами влёт, в цене – честность и добропорядочность. Реальность дарила нам такие образы редко: кинематограф спасал, дарил отдушину – и спасибо тем, кто поддерживал и поддерживает в нас эту веру в добро и справедливость.

Восстановление социальной справедливости стало главной темой «Потерпевших…» – фильма, снятого по произведению мастеров детективного жанра братьев Вайнеров. Герой Досхана Жолжаксынова отстаивал именно эти вечные ценности: правду, справедливость, неизбежность возмездия за совершённое преступление. С таких маяков наши молодые люди писали свои собственные биографии и создавали свою собственную жизнь. Надеюсь и верю, что также будут сегодня поступать и достойнейшие из наших молодых ребят снова.

ЭТНОГРАФИЯ:

стезя для дерзких

…Просто ветер мы называем «ла». А так каждый ветер имеет своё название. С той стороны дует «ари», оттуда – «тунгур», с низовьев дует «конгыр», оттуда – «элвари».

Оттуда – «планги»: этот ветер посылает женщина. Когда она в жилище сидит и что-то делает – погода тихая. Когда она из дому выходит и танцует, то поднимается ветер. Если она танцует медленно и недолго, ветер слабый. Если же дольше и быстро танцует, то и ветер сильнее. Если она танцует весело и долго – и ветер сильный. Место, откуда ветер дует, мы, нивхи, называем ветровая дыра. Осенью лебеди сквозь это отверстие в другие земли улетают. А весной прилетают обратно. Небеса, горы, воды, земли – все это мы называем «курн». И все это живое. Когда курн делает вдох – наступает отлив. Когда выдыхает – идет прилив»…

Досхан Жолжаксынов задолго до турсуновской «Келін» воссоздал на широком экране жизнь очень близкого нам по духу и по дерзновенности народа. В экранизированном романе Чингиза Айтматова «Пегого пса, бегущего краем моря» два охотника, оставшись далеко от жилья без припасов и надежды вернуться, принимают решение ценой своей жизни спасти жизнь мальчугана.

В этом маленьком народе нивхи на берегу Охотского моря пульсирует кровь тех гордых кочевников, покорителей стихии и евразийских народов, что бежит сегодня и по нашим жилам. В фильме у героев очень мало реплик. Жёсткий ветер затыкает рот. Мороз выжигает кожу. Жёсткое море тоже к романтическим рафинированным воздыханиям на скамейке не располагает. Ровно те же исходные условия выковывали в казахе любовь к жизни, терпеливость и терпение, оптимизм и волю – те самые свойства, которые нашему народу стали присущи многие века тому назад и которыми так легко поманипулировать тем, кто надолго сел в удобные кресла у руля.

Этот фильм с Досханом Жолжаксыновым вышел на экраны советских кинотеатров вразрез с господствующей идеологией монументально-оптимистичного соцреализма. Ни мартеновских печей, ни комсомольских речёвок: взамен лишь тяжёлый, изматывающий диалог. Диалог человека и природы. Непростой процесс выживания и торжества слабого, но упрямого и настырного человека разумного – над всесокрушающими силами стихии. Поиск гармоничного сосуществования и соразвития – с матерью-землей и кормилицей-морской стихией. Непонятный и непривычный уху язык коренного народа побережья.

Достучаться

ДО СВОИХ

На мой взгляд, очень важен и выбираемый создателями картины «Құнанбай» язык. Естественно и гармонично все исполнители говорят на великолепном казахском языке. Все они – потомственные его носители, виртуозы слова: каждая реплика – сочна и отточена. Ни убавить – ни прибавить.

Однако аудитория картины, на мой взгляд, значительно будет расширена, если она всё же увидит свет на русском языке и особенно – на английском. Казахская культура и казахская история обретает своё признание и узнаваемость, преломляясь через языки мира: и первое иноязычное пространство, которое предстоит покорить нашему культурному слою, – это, конечно же, русскоязычное пространство.

Впрочем, и умалять роль и место русского языка в завоевании его посредством новых вершин и нового признания для казахского духовного наследия тоже было бы несправедливо.

Умалять роль и место русского языка в завоевании его посредством новых вершин и нового признания для казахского духовного наследия было бы несправедливо. Ведь скольких поклонников наших талантов мы потеряли с уходом великолепных толкователей казахского языка – таких, как незабываемый Герольд Бельгер, «последний казах», как окрестили его журналисты! Автору этих строк в январе 2015 года посчастливилось заполучить его последнюю прижизненную рецензию – на собственный перевод романа классика казахской словесности и непревзойдённого знатока отечественной истории Кабдеша Жумадилова.

К великому прискорбию, мы уже не увидим в переводе Герольда-ага исторический роман-квадриптих «Шыңғыс хан» Мухтара Магауина. Четыре тома творческого наследия нашего классика останутся terra incognita и tabula rasa для 300-миллионной русскоязычной аудитории! Но ведь совсем недавно ещё книги Мухтара Ауэзова и многих достойнейших сынов казахской земли в переводе обретали сотни тысяч своих русскоязычных читателей. Можно только догадываться о тех потерях, которые несёт наша культура сегодня, обособляясь от русскоязычного ценителя, а через них – и от мировой читательской аудитории.

Со сдержанной болью и подспудной тревогой наш классик и современник, тревожитель наших душ и несомненный авторитет литературного истэблишмента (в хорошем смысле этого слова) Мухтар Магауин писал в своём предисловии к одному моему скромному труду4, что тема этногенезиса казахского народа и истории древнетюркских племён «в русскоязычной интеллектуальной среде в Казахстане часто игнорируется». Мой уважаемый рецензент выразил тогда свою надежду на то, что это исследование «послужит просветительским целям и станет поводом для зарождения плодотворной дискуссии».

Полностью разделяя его тревогу, вижу сегодня опасность окукливания нашего литературного истэблишмента и жду от создателей «Құнанбая» решения подготовить и выпустить в свет также русскоязычную и английскую версию своего творения.

(Продолжение следует)

Амантай ДАНДЫГУЛОВ,

заместитель председателя

Конфедерации творческих союзов

Республики Казахстан

1Коран. Сура 2. Корова. Аль Бакара. Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой.

2Коран. Комментарии (тафсир). Перевод смыслов и комментарии Иман Валерии Пороховой.

3Revue na zakazku!(«Ревю по заказу») – в чешском прокате.

4«Всадники Апокалипсиса: тернистый путь к IV ханству» увидит свет в 2016 году.