«Общественная позиция»

(проект «DAT» №27 (391) от 12 июля 2017 г.

О чем молчит история

В легендарном Сринагаре, уютно лежащем в Кашмирской долине, я провел год среди беженцев-казахов – колоритных представителях рода, предки которого кочевали по степям Центральной Азии 2000 лет. Мои выносливые отважные хозяева были кочевниками, которых с детства сажали на лошадей и которые убежали от режима, насажденного в их родной провинции Синьцзян, коммунистами Китая. Моя жена и я стали хорошими друзьями горстки семей, бездомных людей, уцелевших после трудного путешествия, которое вначале казалось спасением, а превратилось в несчастье: 4000 семей начали героический марш-побег из Синьцзяна и лишь 350 человек достигли Кашмира.

Кто эти люди? И какая политическая буря согнала их с родной земли? Сейчас основная территория проживания казахов, народа тюркской группы, – это Казахская Советская Социалистическая Республика. Здесь несколько миллионов их занимают обширную территорию, протянувшуюся от Китая до Каспийского моря. Казахские пастухи составляют в настоящее время около 10% населения Синьцзяна, самой западной провинции Китая. В 1949 г. в засушливом Синьцзяне, который в два с половиной раза больше Техаса, а население его в два раза меньше техасского, как и во всем Китае стали властвовать коммунисты. После возникновения угрозы их свободам многие казахи предпочли эмигрировать со своей горячо любимой земли, но не подчиниться коммунистическому контролю.

Вот что рассказывал мне Султан-Шериф в летнем лагере над Сринагаром под шум ливня, стучавшего по войлочному шатру – юрте:

«Почти сразу же – это было в начале 1950-го – наши предводители Жаным-Хан и Оспан-Батыр собрали нас на большой совет в Барколе в восточной части Тянь-Шаня, – говорил он, сгребая большой кусок масла для того, чтобы заботливо бросить его в мою наполненную свежим чаем чашу. – Коммунисты крепко держали в руках нити правления. Наши предводители должны были выбирать, в какую сторону повернуться».

Осенью и зимой 1949–1950 гг. казахи вели переговоры с коммунистами, прося гарантий религиозной свободы, сохранения родовых обычаев и свободы передвижения в пределах Синьцзяна. Но новый режим стал диктовать условия «сотрудничества» с казахами.

Многие казахи, преодолев долгий путь, прибыли на совет в Барколе. Затем зимняя буря погубила большую часть поголовья скота; овцы с ягнятами не могли достичь укрытий. Это было время, о котором казахи говорят: «лед в наших постелях и снег на наших одеялах».

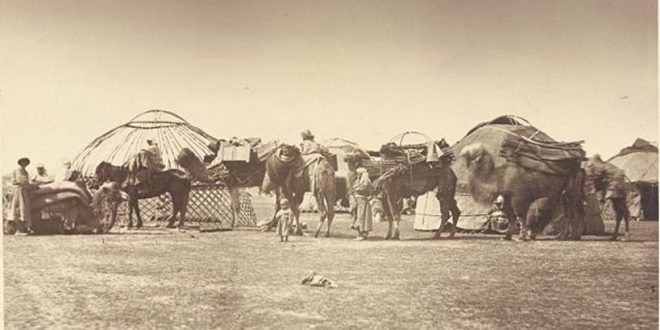

К марту 1950 г. панорама места сбора могла бы вызвать гордость. Тысячи казахов прибыли в эту широкую долину, все еще покрытую снегом. Юрты заполняли ландшафт, сыновья ставили их рядом с жилищами отцов.

Насколько хватало взгляда, вокруг юрты Султан-Шерифа собралось, по меньшей мере, 15 000 человек, 60 000 курдючных овец, 12 000 лошадей, 7000 голов крупного рогатого скота и более 1000 верблюдов.

28 марта того же года совет из 1000 предводителей казахов и глав семей проголосовал за то, чтобы покинуть «золотую колыбель, в которой они родились», и отправиться к южным перевалам, ведущим в Индию.

Через неделю совет образовал автономное казахское правительство, назвав Жаным-Хана правителем, а Оспан-Батыра (на фото) верховным командующим боевых частей. Но этим лидерам не удалось дожить до исполнения своих полномочий. В Барколе, как дамоклов меч, над каждым жилищем, каждым всадником, каждой матерью и каждым ребенком мужского пола нависла угроза уничтожения. Но казахи упрямо следовали традициям. Пастухи пасли скот, старики молились, дети играли – все шло как обычно.

В середине апреля лагерь в Барколе был внезапно атакован. Поступившее от часовых незадолго до этого предупреждение едва дало женщинам и детям время свернуть юрты и направиться к холмам, гоня перед собой стада.

Китайские войска в тускло-коричневой стеганой одежде хлынули в долину на грузовиках, бронированных автомобилях и на лошадях. Они были хорошо вооружены и снабжены массой боеприпасов. Казахов, привыкших к неравным схваткам, даже такое грозное вооружение не повергло в страх. С боевыми криками, скача галопом, разгневанные воины атаковали напавших. «Один выстрел – один убитый враг» – таков казахский стандарт меткой стрельбы. Но в борьбе с врагом, оснащенным современным оружием, казахские воины умирали сотнями.

«Джанибек! – выкрикнули, наконец, предводители один из военных кличей, которыми стали имена героев прошлого. – Прекратить битву и исчезнуть!» Потрясенная, разъяренная и обескровленная группа сородичей устремилась на юг.

Султан-Шериф сказал мне, что 12 600 из более чем 15 000 его людей, собравшихся в Барколе, были убиты, захвачены в плен или рассеяны. Некоторые исчезли в горах, где, возможно, скрываются до сих пор.

Выжившим удалось вновь объединиться. Под предводительством Оспан-Батыра, Султан-Шерифа и Далель-Хана (фото) эта группа стала пробиваться на юго-запад через Синсинся и вышла из Синьцзяна в провинцию Ганьсу возле Хара-Нура.

День за днем брели соплеменники по степям, то покрытым зеленью, то высохшим, через каменистые горные перевалы, через пустынные долины.

Вынужденные двигаться со скоростью перегоняемых стад, они не могли оторваться от своих преследователей. Небольшие коммунистические отряды то и дело нападали на них. Только превосходное искусство стрельбы спасло остатки родов.

Тем временем в Тимурлык пришла другая группа спасшихся бегством казахов около 50 семей под предводительством Кали-Бека (фото), который стал моим другом. Выпасывая стада в горах возле Урумчи, столицы Синьцзяна, эти казахи услышали о катастрофе в Барколе. Предводители немедленно подняли свои семьи, и повели их на юг через Тянь-Шань. Их целью была также встреча с людьми Хусейна-Тайджи. Преодолев нападения врагов и множество природных препятствий, превратившаяся в скелеты «орда» Кали-Бека пережила еще большие испытания, чем восточные племена Султан-Шерифа и Далель-Хана. В моих записках зафиксированы воспоминания Хамзы, помощника Кали-Бека, о пути через пустыню Лобнор, восточную часть ужасной пустыни Такла-Макан.

«Не имея карты, мы шли по реке до солончаков Лобнора, – говорил Хамза. – Холмы, которые мы пересекали, были усыпаны костями людей и животных. Многие из нас считали, что такая же судьба уготована нам, но я сказал то, во что верил: смерть станет судьбой наших угнетателей, а не казахов. Будем верить в будущее и в Аллаха.

Пересекая неприветливую пустыню, мы жались к нашим стадам, когда песчаные бури и снежные заряды пролетали над нами. Мы должны были избегать известных колодцев, поскольку коммунисты устраивали возле них вооруженные засады. Мелкие колодцы промерзали. Мы кололи лед и тащили его с собой, чтобы растопить в случае нужды.

Некоторые отстали, потеряли дорогу и не могли найти даже льда. Необходимость продолжать движение заставляла их потеть даже в мороз. Они пили молоко своих животных. Некоторые забивали скот и жадно пили кровь. Но, несмотря на это, многие погибли.

Наконец, через семь дней мы встретили людей Хусейна-Тайджи. Наши мужчины и женщины радостно танцевали и обнимали друг друга, обменивались подарками, празднуя свое спасение. Вначале 1951 года коммунисты напали на Кали-Бека возле Тимурлыка. Разбитые наголову современным оружием, он и его люди бежали, спасая свои жизни, в Тибет».

В феврале посланник на коне принес казахам в Таджинар-Нор известие, что Оспан-Батыр захвачен в плен и что коммунисты обратили в бегство Кали-Бека. Очень быстро предводители свернули лагерь, и повели своих людей через опасные перевалы Куньлуня, потом повернули на запад через Тибет. С помощью Аллаха они могли бы достичь Кашмира.

Даже по ту сторону грозного Куньлуня было мало травы для гуртов и стад. Животные худели и многие пали. К счастью, здесь было много дичи – «сотни и тысячи», как предводители мне рассказывали. Мужчины убивали антилоп, оленей и каменных козлов; то, что не съедали, коптили или замораживали. Навоз диких животных служил топливом в этих местах, где не было дров.

Но «манной небесной в пустыне» были небольшие лошади светлой масти – куланы. Казахи охотились на них, сидя на лошадях, и убивали их десятками из-за вкусного питательного мяса. Горная болезнь, смерть от кровотечения «ис», была бичом во время этой части путешествия. Она настигала физически истощенных казахов десятками, особенно при пересечении горных перевалов в Тибете. Первыми симптомами болезни часто были головная боль, головокружение и тошнота.

Через десять дней пути передовой отряд заметил бредущую в беспорядке с севера группу людей и животных. Это был Кали-Бек с остатками своих беглецов! Радостной была эта встреча, сопровождавшаяся песнями, соревнованиями по борьбе и танцами.

В целях безопасности группы вновь разделились. Далель-Хан и его люди объединили силы с Кали-Беком, а Хусейн-Тайджи и Султан-Шериф остались вместе, возглавив другую часть родов. Кали-Бек рассказал мне, что его люди пережили семь вооруженных нападений во время дальнейшего пути через Тибет; 42 человека были убиты в этих нападениях, 22 человека умерли от горной болезни и 9 пропали. Между Тянь-Шанем и границей Кашмира они потеряли также 3000 овец, 200 голов рогатого скота, 73 лошади и 145 верблюдов.

Даже форсированный марш по жестокому 1100-километровому пути через Тибет занял три месяца. Измученные колонны беглецов обходили стороной поселения, в которых могли скрываться шпионы, чтобы уменьшить возможность нападения. Что касается жителей Тибета, то они без сопротивления позволили казахам пересечь свои земли. Эмигранты нанимали тибетцев в качестве проводников. Тибет в это время испытывал муки «приспособления» к режиму китайских коммунистов, захвативших власть и здесь. На пути встречались реки, которые надо было пересекать, а многие казахи не умели плавать. Мужчины и женщины преодолевали потоки по двое вместе с лошадьми, матери держали детей на руках. Молодые пастухи бросались в ледяную воду и переплывали на другой берег, обняв за шеи двоих овец. Наконец вдали возник зазубренный, покрытый льдом хребет Каракорум. Измученным пилигримам, почти потерявшим надежду, горы, должно быть, показались миражом.

Вблизи Рутога, последней тибетской деревни неподалеку от Кашмира, казахи разбили лагерь и пригласили главу поселка на скудный «банкет». Они подарили своему тибетскому гостю ружье; он ответил солью, мукой и плиточным чаем, показал путь к границе и пожелал счастья. Перейдя в Кашмир возле Пангонг-Цо, усталые беженцы сдались пограничникам и благодарно ступили на приютившую их землю.

Милтон Дж. КЛАРК,

Журнал «National Geographic», 1954 г.

Источник:

www.nm2000.kz